Euthanasie-Opfer (Patientenmordopfer) in Baden-Württemberg

Kurzer Einstieg in die Thematik

In den Jahren 1940 bis 1945 wurden im Deutschen Reich und den besetzten Gebieten insgesamt ca. 300.000 psychisch kranke und behinderte Menschen ermordet.

Zunächst geschah dies in den Jahren 1940 und 1941 zentralisiert in insgesamt sechs Tötungsanstalten (nach 1945 als „Aktion T4“ bezeichnet). Die Opfer wurden dazu aus staatlichen Heil- und Pflegeanstalten sowie aus Anstalten mit kirchlicher und privater Trägerschaft (künftig: Kliniken und Anstalten) in die Tötungsanstalten nach Grafeneck, Brandenburg, Hartheim, Sonnenstein, Bernburg oder Hadamar deportiert, nicht aber von ihrem ursprünglichen Wohnort.

Die erste Tötungsanstalt der „Aktion T4“ wurde im württembergischen Grafeneck auf der Schwäbischen Alb aufgebaut. Das Einzugsgebiet dieser Tötungsanstalt erstreckte sich auf die Kliniken und Anstalten in Baden, Württemberg, Hohenzollern, Bayern und das Rheinland.

Nach der Schließung von Grafeneck im Dezember 1940 erfolgten bis zum Frühjahr 1941 Deportationen aus dem heutigen Baden-Württemberg in die Tötungsanstalt Hadamar (Hessen), die alle über die Heil- und Pflegeanstalten Wiesloch (Baden) und Weinsberg (Württemberg) als sogenannte Zwischenanstalten durchgeführt wurden.

Auch nach der Beendigung der „Aktion 4“ am 24. August 1941 ging das Morden weiter – nun allerdings nicht mehr zentral in Tötungsanstalten, sondern dezentral in den Kliniken und Anstalten selbst. Patientinnen und Patienten wurden nun durch überdosierte Medikamente, Vernachlässigung oder Hungerrationen getötet. An dieser zweiten Phase, der "dezentralen Euthanasie", waren Schwestern, Pfleger, Ärzte, Klinikleitungen, Gesundheitsfunktionäre sowie Mitarbeiter zentraler Staats- und Parteidienststellen beteiligt.

Wie Ihnen dieser Rechercheratgeber helfen will

Der vorliegende Rechercheratgeber will sowohl in die Recherche nach Patientenschicksalen der „Aktion T 4“ als auch nach Opfern der sogenannten „dezentralen Euthanasie“ einführen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Informationen zum Schicksal einer Ihnen bekannten einzelnen Person suchen oder die Patienten- und Lebensgeschichte aller Euthanasieopfer einer konkreten Ortschaft erforschen möchten.

Unter Position 1 wird beschrieben, wie Sie Informationen über das Lebensschicksal einer einzelnen namentlich bekannten Personen, die im Rahmen der Aktion T4 ermordet wurde, ausfindig machen können. Position 2 führt ein in die Recherche nach namentlich bekannten Personen, die der dezentralen Euthanasie zum Opfer fielen. Unter Position 3 wird erläutert, wie Sie die Namen aller Euthanasie-Opfer aus einer bestimmten Ortschaft ausfindig machen können.

Nähere Erläuterungen zu den verschiedenen Quellengattungen, in denen die einschlägigen Informationen enthalten sind, entnehmen Sie bitte folgender Liste: "Quellen zur Erforschung von Euthanasieopfern". Dort finden Sie auch alle Angaben, wo und wie diese Unterlagen einsehbar sind.

Downloads

-

Quellen zur Erforschung des Lebensschicksals von Euthanasieopfern

Unterlagen_Euthanasie.pdf (pdf/860.51 kB)

Wie gehe ich bei der Erforschung dieser Fragestellungen vor?

1. Lebensschicksal einer einzelnen namentlich bekannten Person

Wenn Sie sich für das Lebensschicksal einer einzelnen Ihnen namentlich bekannten Person interessieren, sollten Sie zunächst überprüfen, ob diese tatsächlich der „Aktion T4“ zum Opfer gefallen ist.

1.1. Anfrage bei den Gedenkstätten Grafeneck und Hadamar

Den Nachweis hierfür finden Sie am leichtesten, wenn Sie zunächst bei den Gedenkstätten Grafeneck info@gedenkstaette-grafeneck.de. und Hadamargedenkstaette-hadamar@lwv-hessen.de. anfragen, ob die gesuchte Person dort ermordet wurde.

Die Gedenkstätte Grafeneck ist dabei die erste Anlaufstelle für Nachforschungen zu Opfern der „Aktion T4“ auf dem Gebiet des heutigen Baden-Württemberg. Die dort erhältlichen Informationen umfassen Namen, Geburtsdatum und Wohnort bzw. Herkunftsort der Opfer. Weiter liegen der Gedenkstätte Informationen vor über den Namen der letzten Klinik oder Anstalt, in der das jeweilige Opfer vor der Deportation nach Grafeneck untergebracht war, sowie das tatsächliche Sterbedatum, welches mit dem Verlegungsdatum identisch ist. Bitte beachten Sie jedoch: Nicht alle Opfer der Aktion T4 sind der Gedenkstätte Grafeneck bekannt – und nicht zu allen bekannten Opfern liegen gleich viele Informationen vor.

Nach Schließung der Tötungsanstalt Grafeneck im Dezember 1940 wurden in der ersten Jahreshälfte 1941 Patienten aus dem Gebiet des heutigen Baden-Württemberg über sogenannte Zwischenanstalten in die Tötungsanstalt Hadamar deportiert und dort ermordet. Es empfiehlt sich daher immer auch eine Anfrage an die Gedenkstätte Hadamar.

Ist die gesuchte Person nicht in den in Grafeneck oder Hadamar vorhandenen Listen aufgeführt, könnte sie ein unbekanntes Opfer der Aktion T4 oder ein Opfer der dezentralen Euthanasie geworden sein. Wie Sie in diesem Fall vorgehen, finden Sie im Folgenden unter Position 2 beschrieben.

Ist die gesuchte Person in den in Grafeneck oder Hadamar vorhandenen Listen aufgeführt und insofern mit Gewissheit in der jeweiligen Tötungsanstalt ermordet worden, so ist für den nächsten Schritt zu unterscheiden, ob die Klinik(en) bzw. Anstalt(en), in denen die Person (laut den Angaben aus Grafeneck oder Hadamar zuletzt) zuvor untergebracht war, in Württemberg oder Baden lag.

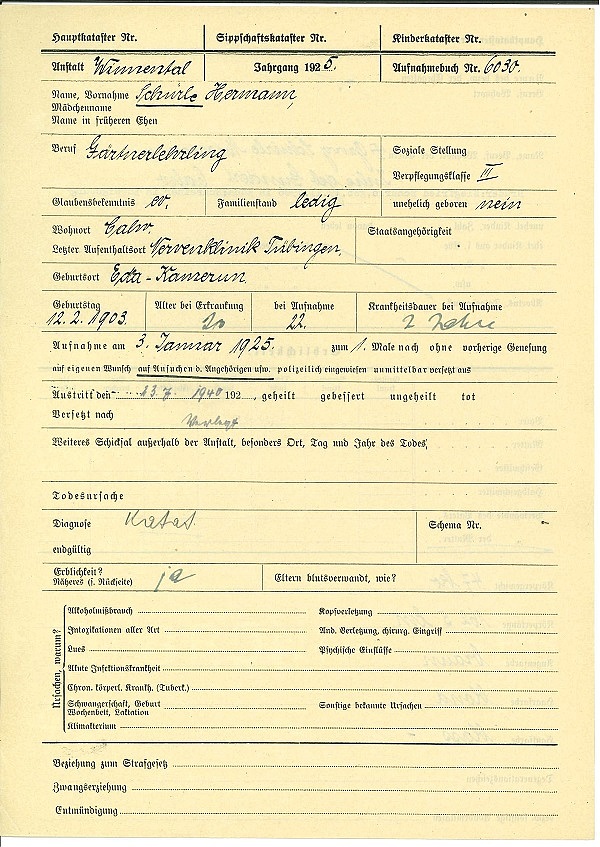

1.2. Unterbringung in Württemberg

Einschlägig sind in diesem Fall die im Staatsarchiv Ludwigsburg verwahrten „Patientenblätter“, anhand derer man einen schnellen Überblick über alle Klinik- bzw. Anstaltsaufenthalte der Opfer mit dazugehörenden grundlegenden Informationen gewinnen kann. Solche „Patientenblätter“ hat man für sämtliche württembergische Psychiatriepatienten zwischen 1812 und ca. 1959 angefertigt – und zwar für jeden Klinik- bzw. Anstaltsaufenthalt je ein „Patientenblatt“ bzw. eine Karteikarte. So existieren für jede betroffene Person unter Umständen mehrere „Patientenblätter“, auf der sich jeweils nähere Angaben zu ihr selbst, zu ihrer Erkrankung, der entsprechenden Klinik oder Anstalt und eventuell auch zur Entlassung oder Verlegung finden. Die alphabetisch abgelegten Karteikarten geben somit erste Hinweise auf die Klinik- bzw. Anstaltsaufenthalte und die wichtigsten Lebensdaten.

Haben Sie über die „Patientenblätter“ einen Überblick über die Klinik- bzw. Anstaltsaufenthalte der betreffenden Person gewonnen, können Sie vertiefend

- die Patientenakte(n) (geführt in der jeweiligen Klinik oder Anstalt) oder

- die Erbgesundheitsakte (geführt von den staatlichen Gesundheitsämtern) einsehen, um das Lebensschicksal der erkrankten Person näher kennenzulernen.

Die Patientenakten sind dabei die wichtigsten und aussagekräftigsten Dokumente, die zu den Opfern überliefert sein können. Sie wurden in der jeweiligen Klinik bzw. Anstalt von Verwaltungsbeamten, Ärzten und pflegerischem Personal zum Patienten geführt und dokumentieren den Aufenthalt, die Behandlung bzw. die ergriffenen Maßnahmen und den Krankheitsverlauf der jeweiligen Person. Erbgesundheitsakten wurden angelegt, wenn eine Sterilisation geprüft werden sollte oder aus anderen Gründen eine amtsärztliche Untersuchung durchgeführt wurde.

Neben Patientenblättern, Patienten- und Erbgesundheitsakten können Informationen zu Opfern auch in Unterlagen der Amtsgerichte und Notariate vorhanden sein, wenn die betroffenen Personen unter Vormundschaft oder Pflegschaft standen oder deren Nachlass zu regeln war.

- Einen Überblick über die Bestände mit Patientenakten, Erbgesundheitsakten, Amtsgerichts- und Notariatsakten erhalten Sie hier: Link zur Liste „Quellen zur Erforschung des Lebensschicksals von Euthanasieopfern“ führen.

Daneben lohnt sich ein Blick in das Gemeinde- oder Stadtarchiv des Ortes, in dem der Erkrankte vor seiner Einweisung in die erste Anstalt lebte. Dort sind die Todesmitteilungen der Sonderstandesämter der Tötungsanstalten an die Heimatgemeinden der Opfer zur Eintragung in die Personenstandsregister (Familienregister und Geburtenbücher) überliefert, genauso wie die Todesmitteilungen aus den Anstalten, Krankenhäusern etc. in denen die „dezentrale Euthanasie“ stattfand. Diese standesamtlichen Mitteilungen finden sich in den Beilagen zu den Personenstandsregistern. In den Archiven der Heimatorte der Opfer haben sich oftmals noch weitere Unterlagen zu den Opfern erhalten: Insbesondere handelt es sich dabei um Fürsorgeakten und Bände der jeweiligen Fürsorgebehörde, Vorgänge zur Sterilisation der Opfer, Meldekarteien, Sammelakten zur Geisteskrankenfürsorge und Unterlagen der Friedhofsämter. Bitte beachten Sie aber, dass sich nicht alle genannten Unterlagen überall vollständig erhalten haben.

1.3. Unterbringung in Baden

War die Person im Badischen untergebracht und haben die Gedenkstätten Grafeneck oder Hadamar die Ermordung im Zuge der Aktion T4 bestätigt, wenden Sie sich im nächsten Schritt an das Generallandesarchiv Karlsruhe (für Nordbaden) oder das Staatsarchiv Freiburg (für Südbaden). Dort können Sie die erhaltenen Patientenaufnahmebücher der einschlägigen staatlichen Kliniken und Anstalten durchsehen bzw. nach Patientenakten recherchieren.

Alternativ wäre es möglich, zuerst in dem Gemeinde- bzw. Stadtarchiv desjenigen Ortes anzufragen, in dem der Erkrankte vor seiner ersten stationären Einweisung lebte. In den dort aufbewahrten Archivalien (v.a. Fürsorgeakten und Bände der jeweiligen Fürsorgebehörde, Sammelakten zur Geisteskrankenfürsorge und die Vorgänge zur Sterilisation) lässt sich herausfinden, in welche Klinik bzw. Anstalt die betreffende Person eingewiesen wurde. So muss man anschließend im Generallandesarchiv Karlsruhe bzw. im Staatsarchiv Freiburg nicht mehr alle Patientenaufnahmebücher jedweder Klinik durchsehen, sondern kann sich gezielt auf die Patientenaufnahmebücher und Patientenakten der einschlägigen Klinik bzw. Anstalt konzentrieren.

Neben den Kliniken und Anstalten sind für Baden auch die von den Kreisen getragenen Kreispflegeanstalten zu berücksichtigen, deren schriftliche Hinterlassenschaft heute in den örtlich zuständigen Kreisarchiven liegt. Da die Kreise zugleich Fürsorgebehörden waren, können die Fürsorgeakten und Bände der jeweiligen Fürsorgebehörde übrigens auch dort überliefert sein. Entscheidend ist in diesem Punkt letztlich, welche kommunale Gebietskörperschaft für einen bestimmten Patienten die Kosten übernommen hat: die Gemeinde oder der Landkreis.

Nachdem Sie die Person in den Patientenaufnahmebüchern oder im Kommunalarchiv ausfindig gemacht haben, lohnt, wie für Württemberg beschrieben, ein vertiefender Blick in die

- Patientenakten

- Erbgesundheitsakten sowie, sofern noch nicht geschehen, in die

- übrige Überlieferung im einschlägigen Kommunalarchiv (verlinkt wie oben).

2. Namentlich bekannte Euthanasie-Opfer im Rahmen der "dezentralen Euthanasie"

Die „dezentrale Euthanasie“ wurde in den sich beteiligenden Kliniken und Anstalten in Form von gezielten Tötungen, aber auch in Form von wissentlich und billigend in Kauf genommenen desolaten Zuständen und Umständen in den Einrichtungen durchgeführt. Dabei waren einige Kliniken und Anstalten ohnehin überfüllt und unzureichend geheizt, und auf Grund der Kriegssituation standen zu wenig Personal und Lebensmittel zur Verfügung.

Ob eine Person tatsächlich Opfer der dezentralen Euthanasie wurde oder eines natürlichen Todes starb, ist allerdings nicht immer leicht herauszufinden und letztlich überhaupt nur in Form eines Indizienbeweises nachzuweisen.

Ein erstes Indiz hierfür ist die jeweilige Klinik oder Anstalt, in der die betreffende Person untergebracht war. So sind für die verschiedenen Kliniken oder Anstalten für die Zeit des Zweiten Weltkriegs nämlich ganz unterschiedliche Sterberaten dokumentiert. Es empfiehlt sich, dies in dem Buch „Hungersterben in der Psychiatrie 1914-1949“ von Heinz Faulstich nachzulesen. Weitere Indizien wären aus den für den einzelnen Patienten dokumentierten Angaben in dessen Patientenakte zu gewinnen. Besonders wichtig ist dabei die dokumentierte Todesursache. So ist im Rahmen der dezentralen Euthanasie oftmals die Todesursache „Lungenentzündung“ festgehalten, die allerdings auch einen ganz natürlichen Ursprung haben kann. Ein weiteres Anzeichen für die dezentrale Euthanasie kann ein deutlicher Gewichtsverlust von Patienten sein, die durch die Gewichtstabellen ebenfalls in den Patientenakten dokumentiert ist.

Auch bei der „dezentralen Euthanasie“ ist bei der konkreten Suche ansonsten zwischen einer Tötung in Anstalten und Kliniken in Württemberg oder Baden zu unterscheiden.

2.1. Unterbringung in Württemberg

Hier lohnt es im ersten Schritt, die schon genannten, nach dem Nachnamen der Patienten geordneten „Patientenblätter“ im Staatsarchiv Ludwigsburg einzusehen. Danach wäre dann, wie oben beschrieben, vertiefend die übrige Überlieferung – Patientenakten, Erbgesundheitsakten im Staatsarchiv sowie die Unterlagen im einschlägigen Kommunalarchiv – heranzuziehen (oben, 1.2. und 1.3.).

Genauso möglich ist ein Einstieg über das Kommunalarchiv des Heimatortes des Euthanasie-Opfers mit den bereits genannten Quellen. In diesem Fall sollte man überprüfen, ob die jeweilige Person tatsächlich in einer Anstalt verstorben ist (und in welcher). Sind Fürsorgeakten vorhanden, kann man herausfinden, in welchen Anstalten jemand untergebracht war. Um die Todesumstände wirklich beurteilen zu können, ist aber auch hier schlussendlich der Blick in die Patientenakte notwendig.

2.2. Unterbringung in Baden

Da für Baden keine übergreifende Patientenkartei existiert, müssen entweder die Patientenaufnahmebücher aller einschlägigen Kliniken und Anstalten durchsucht oder – besser – die Personenstandsregister desjenigen Kommunalarchivs durchgesehen werden, das für den Wohnort der betroffenen Person zuständig ist. Konkret sind v.a. die Geburtenregister nach den nachgetragenen Sterbeeinträgen (samt Angabe des Sterbeorts) durchzusehen. Auf diesem Wege findet sich die Anstalt, in der jemand verstorben ist. Die Sterberegister hingegen nützen nichts, da die gesuchten Personen ja auswärts zu Tode gekommen sind. Hat man alle Kliniken und Anstalten ermittelt, in denen die betreffenden Personen stationär aufgenommen war, kann man im nächsten Schritt die jeweiligen Patientenakten, aber auch die Erbgesundheitsakten (jeweils im Generallandesarchiv Karlsruhe für Nordbaden oder im Staatsarchiv Freiburg für Südbaden) und die sonstigen Unterlagen der Kommunalarchive durchgehen (v.a. Fürsorgeakten und Bände der jeweiligen Fürsorgebehörde, Sammelakten zur Geisteskrankenfürsorge und die Vorgänge zur Sterilisation).

3. Euthanasie-Opfer aus einem konkreten Ort

Interessieren Sie sich nicht für eine einzelne, Ihnen namentlich bekannte Person, sondern möchten Sie das (Lebens-)Schicksal aller Euthanasie-Opfer aus einem konkreten Ort erforschen, so überprüfen Sie zunächst wie oben beschrieben.

3.1 über eine Anfrage bei den Gedenkstätten Grafeneck und Hadamar,

welche Personen aus dem fraglichen Ort in diesen beiden Tötungsanstalten im Rahmen der „Aktion T4“ ermordet wurden. Haben Sie auf diese Weise einen Großteil der betroffenen Personen ausfindig gemacht, können Sie wie unter 1. beschrieben vorgehen.

Die Suche nach den Opfern der dezentralen Euthanasie aus einem Ort erfolgt hingegen wiederum über das

3.2. Archiv der Gemeinde oder Stadt,

in der die Opfer vor der stationären Aufnahme ansässig waren. In diesem Kommunalarchiv sehen Sie bitte durch – sofern die Schutzfristen nach dem Landesarchivgesetz abgelaufen sind:

- die Fürsorgeakten: Sofern die Kommune die Kosten für die Unterbringung übernommen hat, werden in diesen nämlich immer wieder auch die Anstaltsorte genannt.

- die Geburtenbücher der Jahre ab 1876, da dort Todeszeitpunkt und v.a. –ort nachgetragen wurden. Nach dem Personenstandsgesetz dürfen die Einträge allerdings erst 110 Jahre nach Geburt von Ihnen eingesehen werden.

- die Todesmitteilungen durch das örtlich zuständige Standesamt der Anstalten, die die Heimatstandesämter standardisiert über den Tod des jeweiligen Patienten benachrichtigt haben; diese Benachrichtigungen und eventueller Schriftverkehr sind in den Beilagen zu den Geburtenbüchern oder den Familienregistern (nur in Württemberg) abgelegt.

Ebenso könnten Sie

3.3. die Patientenbücher aller einschlägiger Kliniken und Anstalten

nach Personen aus dem jeweiligen Ort durchsehen. Alternativ dazu könnten Sie die einschlägigen Sterberegister des Standesamts einsehen, das damals für die jeweilige Klinik oder Anstalt zuständig war, in der der betreffende Patient verstorben ist – heute im zuständigen Kommunalarchiv aufbewahrt. Hier besteht auch die Möglichkeit, sich an die Kreisarchive zu wenden, in denen sich die Zweitbücher der Sterberegister befinden: Landkreis Heilbronn für die Heil- und Pflegeanstalt Weinsberg, Landkreis Reutlingen für die Heil- und Pflegeanstalt Zwiefalten, Waiblingen für die Heil- und Pflegeanstalt Winnenden, Landkreis Ravensburg für die Heil- und Pflegeanstalt Weissenau, Landkreis Biberach für die Heil- und Pflegeanstalt Schussenried, Rhein-Neckar-Kreis für die Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch, Landkreis Emmendingen für die Heil- und Pflegeanstalt Emmendingen, Landkreis Konstanz für die Heil- und Pflegeanstalt Reichenau.

In wenigen Jahren wird es ferner möglich sein, für den württembergischen Landesteil über die dann vollständig erschlossenen

3.4. „Patientenblätter“ im Staatsarchiv Ludwigsburg

nach den Geburtsorten aller Patienten in Kliniken und Anstalten zu suchen.

4. Wichtige Hinweise zur Vorgehensweise und Nutzung der Quellen

Für kleinere Gemeinden, die über kein eigenes hauptamtlich besetztes Archiv verfügen, sind die Kreisarchive die ersten Ansprechpartner dar. Zudem verwahren die Kreisarchive Dokumente der Kreisfürsorge, die als Kostenträger für Anstaltsaufenthalte involviert sein konnte. Vor der verstärkten Einrichtung von Kreisarchiven in Baden-Württemberg wurde die Überlieferung der Bezirks- bzw. Oberämter, ab 1938 der Landkreise, an die zuständigen Staatsarchive abgegeben. Die Akten sind daher sowohl im Landesarchiv als auch in den Kreisarchiven zu finden. In Baden sind zudem die Überlieferungen der Kreispflegeanstalten in den Kreisarchiven zu finden und von hoher Relevanz bei der Erforschung von Opferschicksalen.

Die Kontaktdaten der kommunalen Archive finden Sie unter Archive-BW

Gedenkstätten Grafeneck und Hadamar

Die Gedenkstätte Grafeneck ist die erste Anlaufstelle für Nachforschungen zu Opfern der „Aktion T4“ auf dem Gebiet des heutigen Baden-Württemberg. Die Gedenkstätte kann über Opfer Auskunft geben, die von Januar bis Dezember 1940 in der Tötungsanstalt ermordet wurden. Die Informationen umfassen Namen, Geburtsdatum und Wohnort bzw. Herkunftsort der Opfer. Weiter liegen der Gedenkstätte Informationen über das tatsächliche Sterbedatum, welches mit dem Verlegungsdatum identisch ist und den Namen der letzten Anstalt vor der Deportation nach Grafeneck vor. Nicht zu allen bekannten Opfern liegen gleich viele Informationen vor. Nicht alle Opfer sind bekannt.

Nach Schließung der Tötungsanstalt Grafeneck im Dezember 1940 wurden in der ersten Jahreshälfte 1941 Patienten aus dem Gebiet des heutigen Baden-Württemberg über sogenannten Zwischenanstalten in die Tötungsanstalt Hadamar deportiert und dort ermordet. Es empfiehlt sich daher immer auch eine Anfrage an die Gedenkstätte Hadamar.

Auf Grund von Angaben der Gedenkstätten können weitere Nachforschungen zu den Opfern in Archiven angestellt werden. Die meisten Opfer waren nicht nur in der Anstalt untergebracht, aus der sie nach Grafeneck deportiert wurden, sondern auch zuvor in weiteren Anstalten. Wenn keine Patientenakte im Bundesarchiv vorliegt, ist es daher sehr gut möglich, dass dennoch historische Unterlagen vorhanden sind, die Aufschluss über die Biografie der Ermordeten geben können.

Auskünfte darüber erteilen die Gedenkstätten Grafeneck und Hadamar:

Gedenkstätte Grafeneck

Grafeneck

72532 Gomadingen

Tel. 07385-966206

Email: info@gedenkstaette-grafeneck.de

Website: http://www.gedenkstaette-grafeneck.de

Gedenkstätte Hadamar

Mönchberg 8

65589 Hadamar

Tel. 06433-917172

Email: gedenkstaette-hadamar@lwv-hessen.de

Website: https://www.gedenkstaette-hadamar.de