Angebote für Schulen im Hauptstaatsarchiv Stuttgart

Geschichte hautnah – archivpädagogische Angebote des Hauptstaatsarchivs Stuttgart

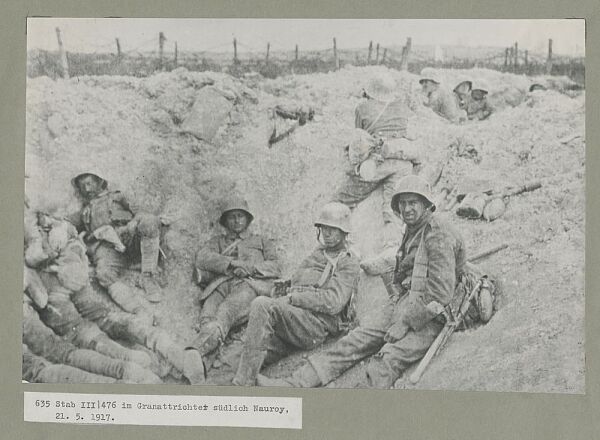

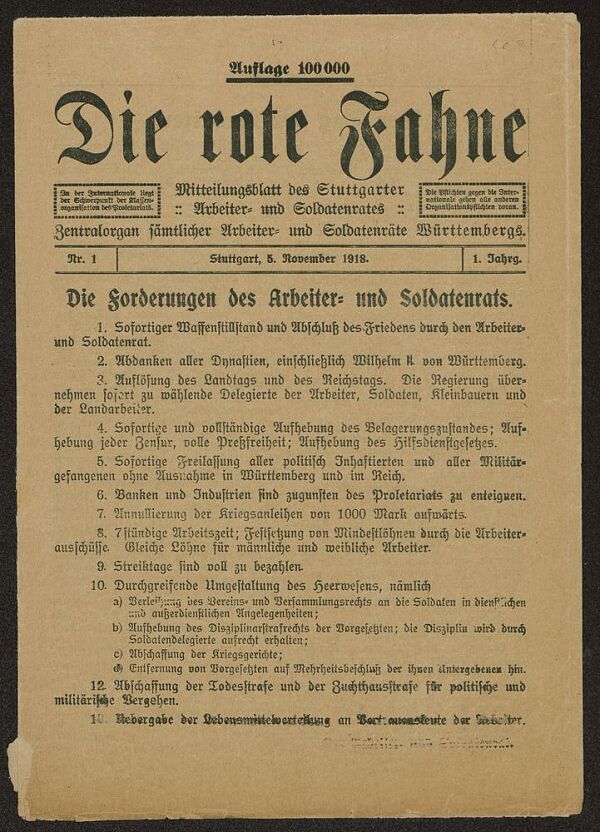

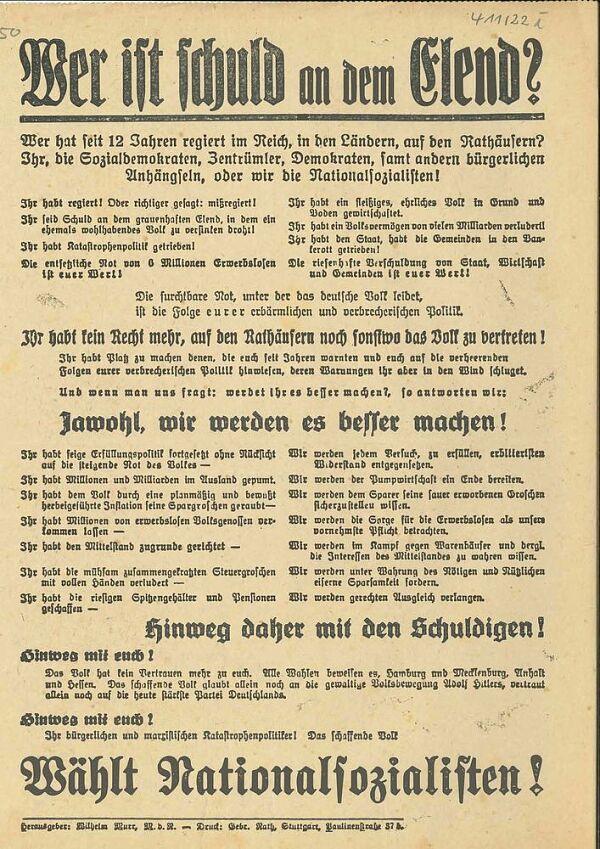

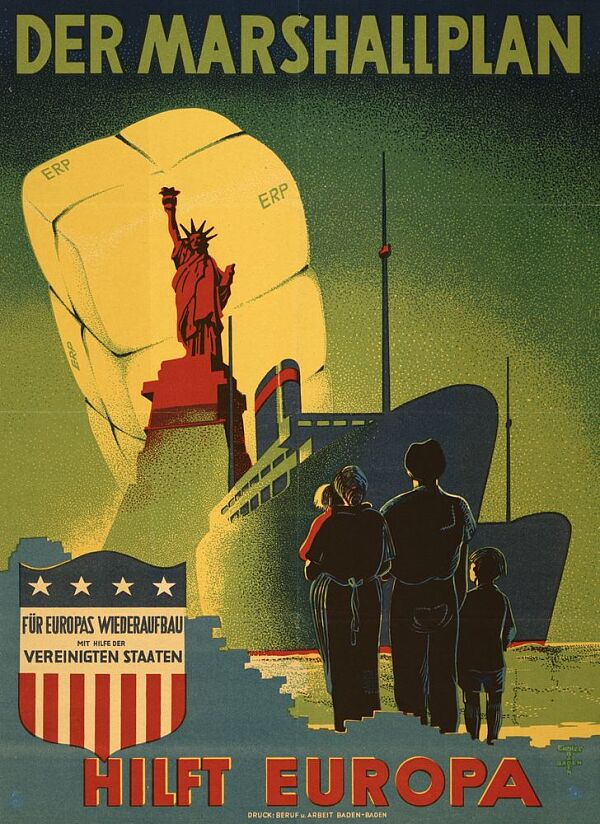

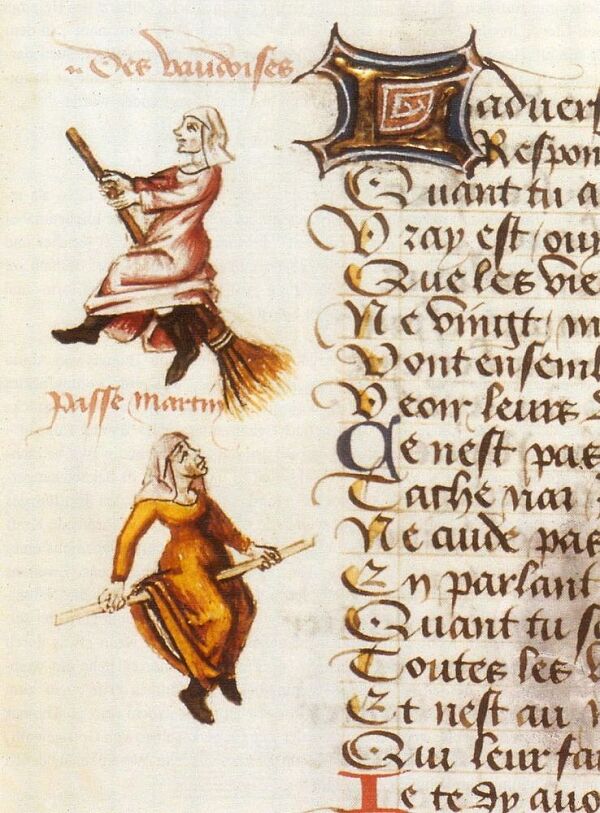

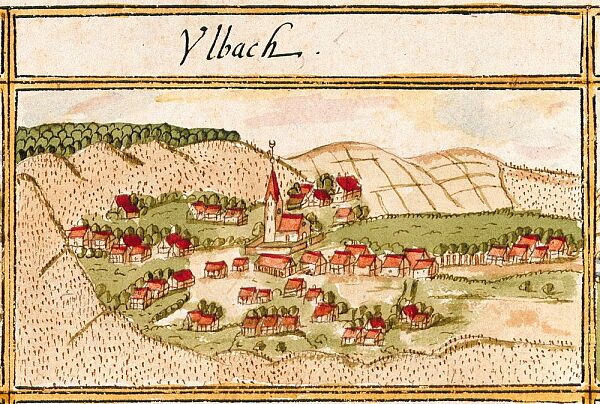

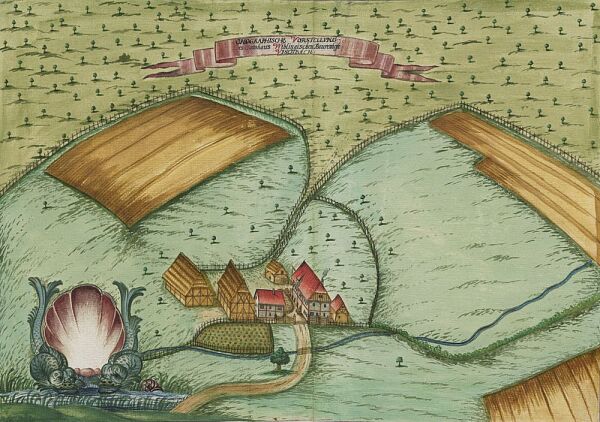

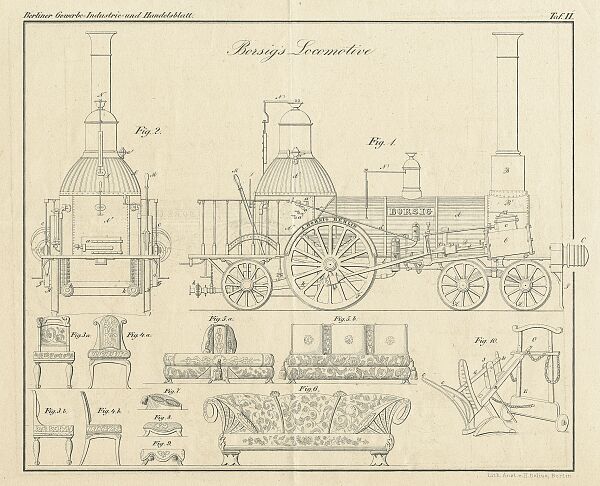

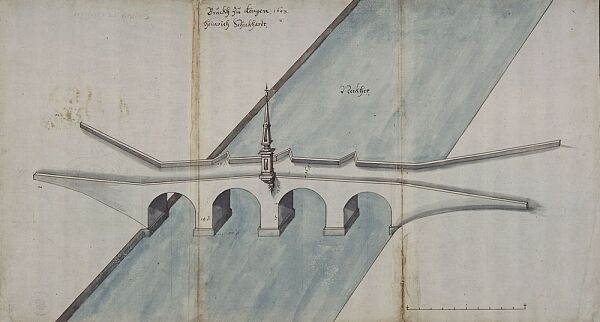

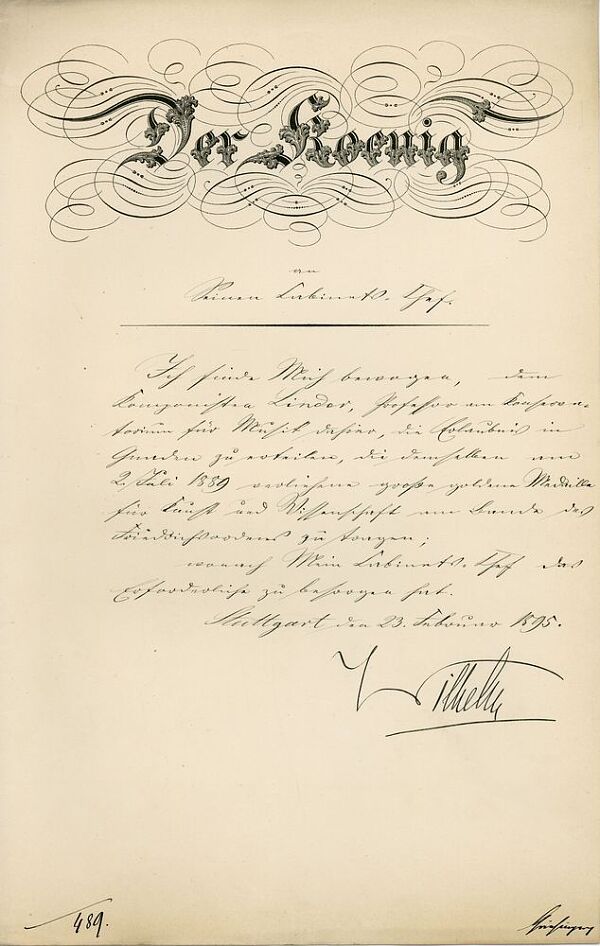

Die Arbeit mit den einmaligen, originalen und authentischen Quellen der Vergangenheit, die in Archiven aufbewahrt werden, hat einen ganz besonderen Reiz. Geschichte wird im doppelten Sinn "greifbar" und außerdem durch den regionalen und lokalen Bezug authentischer und persönlicher. Im Hauptstaatsarchiv Stuttgart reicht das Archivgut von mittelalterlichen Urkunden über politische Verträge, Karten, Plakate, Filme bis zu digitalen Informationsträgern – vielfältige Quellen, mit denen sich die Vergangenheit rekonstruieren und erforschen lässt. Schülerinnen und Schüler – wie ihre Lehrerinnen und Lehrer! – erhalten an diesem spannenden Lern- und Forschungsort einen unmittelbaren Zugang zur Vergangenheit und lernen das Archiv als "begehbares Gedächtnis" des Landes kennen. Zugleich erfahren sie etwas über den Weg eines Dokuments von seiner Entstehung bis ins Magazin sowie seine Aufbewahrung und Konservierung über Jahrhunderte hinweg. Es gibt also viele Gründe und Möglichkeiten, Archive und ihre Quellen in den Unterricht einzubeziehen.

Programmangebot

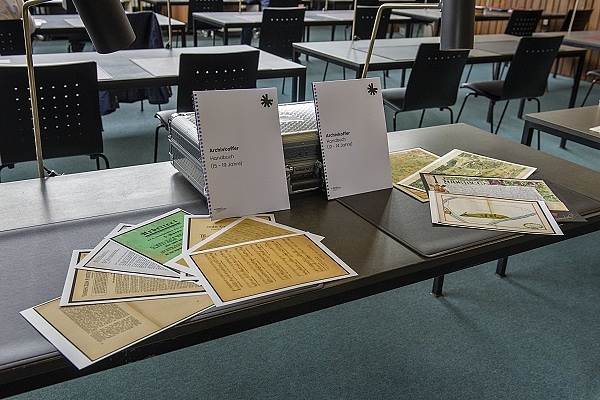

Das archivpädagogische Angebot des Hauptstaatsarchivs besteht aus unterschiedlichen Formaten und ist inhaltlich vielfältig. Es setzt sich zusammen aus a) dem Basismodul "Hausführung" und b) verschiedenen inhaltlichen Modulen, die für den Unterricht verwendet werden können. Das Hauptstaatsarchiv hat zudem einen Archivkoffer im Angebot, der an Schulen ausgeliehen werden kann und der es ermöglicht, mit an den Lehrplan angepassten Archivalien im Unterricht zu arbeiten. Bei den inhaltlichen Modulen handelt es sich um Workshops, Quellenarbeiten und thematische Präsentationen, deren Intensität und Länge sich unterscheiden bzw. bedarfsorientiert angepasst werden können. Jedes inhaltliche Modul kann mit dem Basismodul "Hausführung" kombiniert werden.

Ergänzend bieten wir auch spezielle Führungen für Schulklassen durch unsere aktuellen Ausstellungen an.

Zielgruppe

Die archivpädagogischen Angebote des Hauptstaatsarchivs richten sich überwiegend an die Mittel- und Oberstufe weiterführender Schulen. Bei Bedarf können auch Führungen für Grundschülerinnen und Grundschüler angeboten werden. Für den Besuch im Archiv ist kein Vorwissen notwendig; allerdings ist es wünschenswert, dass die Besuchergruppe eine grobe Orientierung über die Zeit mitbringt, zu der sie arbeiten soll. Alle Angebote sind kostenlos.

Anmeldung und Information

Die Anmeldung erfolgt per Mail an hstastuttgart@la-bw.de. Weitere Informationen telefonisch unter +49 (0)711/212-4335.

Basismodul "Hausführung"

Im Rahmen einer altersgerechten Führung erhalten die Schülerinnen und Schüler Einblicke in die Funktionsweise eines Archivs. Der Rundgang führt auch in die sonst nicht öffentlich zugänglichen Magazine und beinhaltet eine Führung durch die Restaurierungswerkstatt. Die Hausführung dauert ca. 1,5 Stunden und kann mit einem der inhaltlichen Module kombiniert werden.

Inhaltliche Module

Das Hauptstaatsarchiv Stuttgart bietet unterschiedliche inhaltliche Module an. Die Programmangebote reichen von kurzen Präsentationen, zum Bei-spiel zu im Unterricht behandelten Themen, über das gemeinsame Lesen eines historischen Schriftstücks bis hin zu einer intensiven Auswertung von Archivalien unter bestimmten Fragestellungen. Viele der Angebote sind als Gruppenarbeiten konzipiert. Die Workshops bzw. Quellenarbeiten können mit dem Basismodul „Hausführung“ kombiniert werden. Darüber hinaus sind thematische Führungen und Quellenarbeiten zu vielen weiteren Themen nach Absprache möglich. Folgende inhaltliche Module wurden bereits vorbereitet: